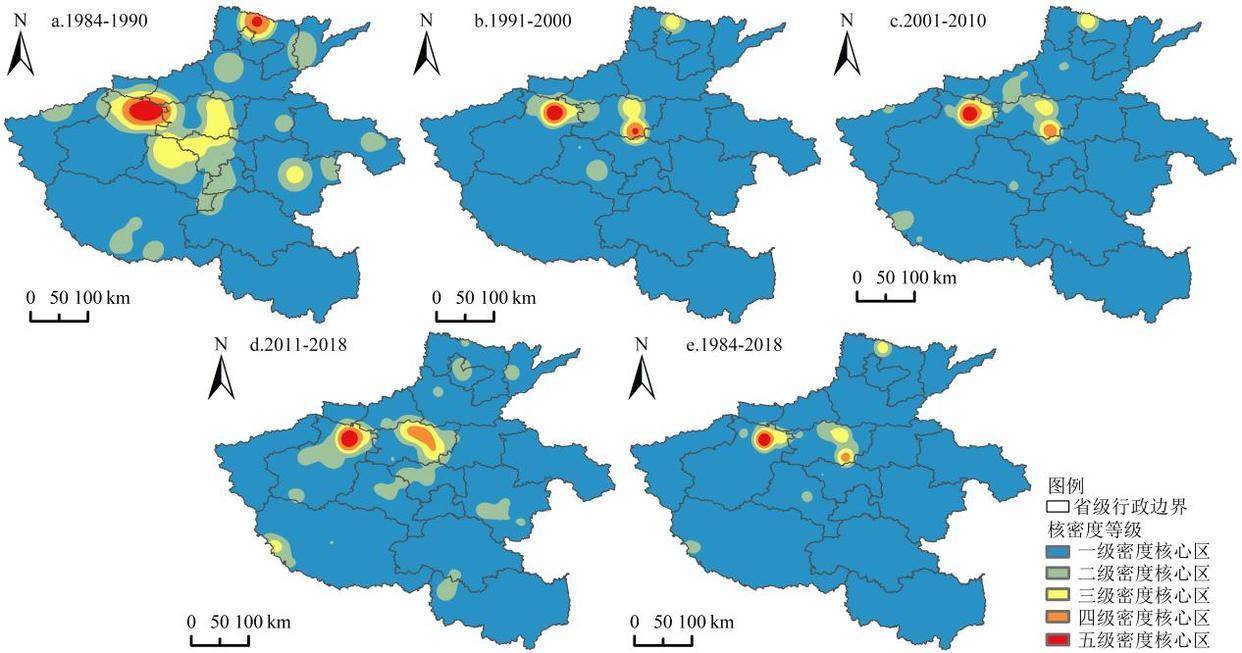

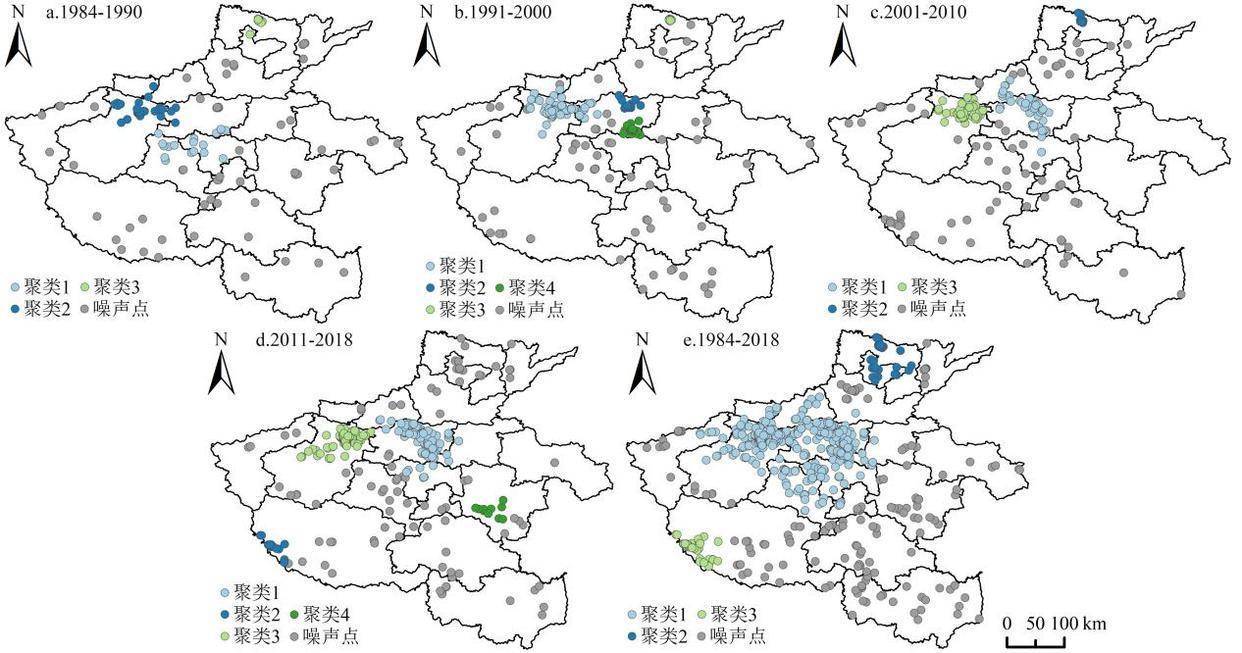

图1 1984—2018年河南省考古遗址核密度结果分阶段来看,不同时期的考古发掘重点各有不同。1984—1990年,考古发掘工作相对分散。洛阳市东北部形成了范围较大的一级密度核心区,安阳中部则有一个范围较小的一级密度核心区。洛阳东北部主要发掘二里头遗址、东周王城遗址和汉魏故城,二里头三期宫城基址的系统揭露实证了夏代都邑的礼制框架,其夯土台基规模与绿松石镶嵌工艺成为早期王朝的象征。安阳的考古发掘以殷墟为核心,对殷墟宫殿宗庙区乙组基址发掘时发现的人牲坑和青铜礼器组合,推动了商代政治空间的复原。这一时期的二级密度核心区围绕一级密度核心区向外扩散,三级密度核心区覆盖范围较广,在郑州中部、许昌西北部和平顶山北部形成连片的大范围密度核心区,周口市中部也有一个较小的三级密度核心区。其中,郑州中部大河村遗址的仰韶彩陶窑址出土的“北斗九星”图案陶器,揭示了史前聚落的天文观测功能。1991—2000年,覆盖范围较大的一级密度核心区仍在洛阳北部,隋唐洛阳城定鼎门遗址出土的唐代铺石道路和骆驼蹄印,证实了洛阳作为丝绸之路东方起点的交通枢纽地位。而安阳中部的一级密度核心区转移到了郑州南部地区,新郑郑韩故城发掘的春秋车马坑随葬青铜鼎和戈,以及战国铸铁作坊遗留的陶范和铁渣,凸显了郑国作为“春秋小霸”的经济技术基础。2001—2010年,仅存在一个一级密度核心区,郑州南部的一级密度核心区变为二级密度核心区。郑州北部荥阳大师姑遗址发现的残高2米的夏代夯土城墙,以及大量青铜器残片,填补了中原地区夏文化城邑的空白。这两个阶段,洛阳北部的二级密度核心区都有向西延伸至郑州的趋势,郑州南部的二级密度核心区向北扩展至郑州北部地区,安阳中部均存在以殷墟考古发掘为主的三级密度核心区。2011—2018年,考古发掘仍以洛阳北部为重点,主要围绕洛阳隋唐故城和隋代回洛仓遗址展开。隋代回洛仓遗址探明了71座仓窖,总储量约3.55亿斤,实证了隋唐国家粮储制度。这一阶段,郑州的二级密度核心区由南部转向中部和北部,郑州中部东赵遗址的商代铸铜作坊出土的陶范、熔炉残块和青铜渣,揭示了当时该地已具备规模化的生产模式。总的来说,河南省的考古遗址分布集聚性较强,始终以洛阳—郑州为轴心,安阳、新郑等次级节点通过殷墟甲骨文、郑韩故城冶铜遗存等典型案例,形成“众星拱月”的空间格局。未来,郑州北部双槐树遗址的持续探索意义重大,它作为河洛古国仰韶中心聚落,对重塑中原文明起源叙事有重要作用。同时,利用LiDAR技术扫描邙山陵墓群、多光谱技术分析陶器成分等科技手段,将深化中原文明中心的集聚,为阐释黄河流域多二、考古遗址群的空间集聚变迁DBSCAN聚类分析进一步揭示了遗址群的空间集聚特征(图2)。从1984—2018年整体情况来看,河南省的考古发掘主要形成了3个聚类和若干潜在的噪声点集聚区。聚类1规模最大,包含832个聚类点,占总数的73.96%,主要分布在河南省中部和西北部,覆盖郑州、洛阳、许昌、平顶山、焦作和济源等地区,在郑州北部和洛阳东北部形成明显的集聚中心。郑州北部的大河村仰韶文化遗址,以“北斗九星”彩陶罐和房址群为核心,证实了史前天文学的高度发展,还揭示了当时社会的聚落分化和文化信仰,为研究中华文明的起源和早期发展提供了重要线索;焦作府城的早商城址发掘的夯土城墙与青铜器窖藏,进一步强化了中原文明的连续性。聚类2和聚类3规模相差不大,分别有74个和44个聚类点。聚类2主要分布在鹤壁和安阳中部地区,鹤壁辛村卫国墓地发掘的西周车马坑和青铜器组合,揭示了周代诸侯国葬仪特征,安阳中部以殷墟西北冈王陵区为核心,H127甲骨坑出土的1.7万片刻辞甲骨,完善了对商代占卜制度的研究;聚类3在南阳西南部形成集聚,以黄山遗址为核心,该遗址出土的屈家岭文化玉器与龙山文化城垣,证明了该地区作为南北文化交汇处的节点地位。

图1 1984—2018年河南省考古遗址核密度结果分阶段来看,不同时期的考古发掘重点各有不同。1984—1990年,考古发掘工作相对分散。洛阳市东北部形成了范围较大的一级密度核心区,安阳中部则有一个范围较小的一级密度核心区。洛阳东北部主要发掘二里头遗址、东周王城遗址和汉魏故城,二里头三期宫城基址的系统揭露实证了夏代都邑的礼制框架,其夯土台基规模与绿松石镶嵌工艺成为早期王朝的象征。安阳的考古发掘以殷墟为核心,对殷墟宫殿宗庙区乙组基址发掘时发现的人牲坑和青铜礼器组合,推动了商代政治空间的复原。这一时期的二级密度核心区围绕一级密度核心区向外扩散,三级密度核心区覆盖范围较广,在郑州中部、许昌西北部和平顶山北部形成连片的大范围密度核心区,周口市中部也有一个较小的三级密度核心区。其中,郑州中部大河村遗址的仰韶彩陶窑址出土的“北斗九星”图案陶器,揭示了史前聚落的天文观测功能。1991—2000年,覆盖范围较大的一级密度核心区仍在洛阳北部,隋唐洛阳城定鼎门遗址出土的唐代铺石道路和骆驼蹄印,证实了洛阳作为丝绸之路东方起点的交通枢纽地位。而安阳中部的一级密度核心区转移到了郑州南部地区,新郑郑韩故城发掘的春秋车马坑随葬青铜鼎和戈,以及战国铸铁作坊遗留的陶范和铁渣,凸显了郑国作为“春秋小霸”的经济技术基础。2001—2010年,仅存在一个一级密度核心区,郑州南部的一级密度核心区变为二级密度核心区。郑州北部荥阳大师姑遗址发现的残高2米的夏代夯土城墙,以及大量青铜器残片,填补了中原地区夏文化城邑的空白。这两个阶段,洛阳北部的二级密度核心区都有向西延伸至郑州的趋势,郑州南部的二级密度核心区向北扩展至郑州北部地区,安阳中部均存在以殷墟考古发掘为主的三级密度核心区。2011—2018年,考古发掘仍以洛阳北部为重点,主要围绕洛阳隋唐故城和隋代回洛仓遗址展开。隋代回洛仓遗址探明了71座仓窖,总储量约3.55亿斤,实证了隋唐国家粮储制度。这一阶段,郑州的二级密度核心区由南部转向中部和北部,郑州中部东赵遗址的商代铸铜作坊出土的陶范、熔炉残块和青铜渣,揭示了当时该地已具备规模化的生产模式。总的来说,河南省的考古遗址分布集聚性较强,始终以洛阳—郑州为轴心,安阳、新郑等次级节点通过殷墟甲骨文、郑韩故城冶铜遗存等典型案例,形成“众星拱月”的空间格局。未来,郑州北部双槐树遗址的持续探索意义重大,它作为河洛古国仰韶中心聚落,对重塑中原文明起源叙事有重要作用。同时,利用LiDAR技术扫描邙山陵墓群、多光谱技术分析陶器成分等科技手段,将深化中原文明中心的集聚,为阐释黄河流域多二、考古遗址群的空间集聚变迁DBSCAN聚类分析进一步揭示了遗址群的空间集聚特征(图2)。从1984—2018年整体情况来看,河南省的考古发掘主要形成了3个聚类和若干潜在的噪声点集聚区。聚类1规模最大,包含832个聚类点,占总数的73.96%,主要分布在河南省中部和西北部,覆盖郑州、洛阳、许昌、平顶山、焦作和济源等地区,在郑州北部和洛阳东北部形成明显的集聚中心。郑州北部的大河村仰韶文化遗址,以“北斗九星”彩陶罐和房址群为核心,证实了史前天文学的高度发展,还揭示了当时社会的聚落分化和文化信仰,为研究中华文明的起源和早期发展提供了重要线索;焦作府城的早商城址发掘的夯土城墙与青铜器窖藏,进一步强化了中原文明的连续性。聚类2和聚类3规模相差不大,分别有74个和44个聚类点。聚类2主要分布在鹤壁和安阳中部地区,鹤壁辛村卫国墓地发掘的西周车马坑和青铜器组合,揭示了周代诸侯国葬仪特征,安阳中部以殷墟西北冈王陵区为核心,H127甲骨坑出土的1.7万片刻辞甲骨,完善了对商代占卜制度的研究;聚类3在南阳西南部形成集聚,以黄山遗址为核心,该遗址出土的屈家岭文化玉器与龙山文化城垣,证明了该地区作为南北文化交汇处的节点地位。 图2 1984—2018年河南省考古遗址DBSCAN聚类结果分阶段来看,1984—1990年,各聚类规模不大。聚类2有54个聚类点,分布在洛阳北部,向北和东向济源、郑州扩展,偃师商城的宫城基址和青铜作坊遗存发掘,为早期商代都城制度研究提供了关键证据;郑州东南部小双桥遗址的商代祭祀坑群出土的朱书陶文与青铜器窖藏,实证了商王畿内祭祀体系;聚类1含31个聚类点,在平顶山北部、许昌西部和郑州东南部等地;聚类3有21个聚类点,集聚在安阳中部和鹤壁北部,安阳中部洹北商城发现的夯土城墙与宫殿基址填补了商代中期都城空白,其“四合院式”建筑布局反映早期城市规划理念。1991—2000年,聚类1规模最大,含111个聚类点,洛阳北部北窑西周铸铜遗址的发现,为研究西周青铜铸造工艺提供了珍贵资料,揭示了周王室青铜生产的规模化与标准化;聚类2、4分别有25个和52个聚类点,在郑州北部和南部,有发展为较大聚类的可能,新郑裴李岗遗址的系统发掘,揭示了新石器时2001—2010年,聚类3规模最大,有122个聚类点,以洛阳东北部为核心;聚类1含89个聚类点,郑州的聚类形成规模,以郑州北部为核心向新乡扩展,成为仅次于洛阳的聚类;聚类2有20个聚类点,对安阳殷墟的发掘投入减少。2011—2018年,洛阳和郑州聚类规模进一步缩小。聚类3规模最大,含142个聚类点,以洛阳东北部为中心向西南部扩展,表明洛阳考古发掘重心向西南部移动,洛阳东部的隋唐大运河遗址(含嘉仓段)和西南部的宜阳韩城遗址,从水运交通和军事工业角度展现了洛阳的独特地位;聚类1有122个聚类点,规模扩大且扩展趋势明显;聚类2和4规模相当,各有20个和11个聚类点,聚类2在南阳西南部,由上一阶段噪声点发展而来,聚类4在周口市西南部,南阳盆地的下寨遗址和周口时庄遗址的发现为研究江汉与中原地区文明进程提供重要线索,下寨遗址的高等级墓葬和玉石器作坊揭示了屈家岭文化的权力结构和南北文化交流,时庄遗址的粮仓群为早期国家资源管理提供实证。三、总结与展望通过核密度分析和DBSCAN聚类分析,系统梳理了1984—2018年河南省考古发掘的时空特征,其意义在于为理解中原文明的起源、发展脉络及区域互动提供了扎实的空间实证,不仅深化了对夏商周至隋唐核心文明进程的认知,也为黄河流域多元一体文明演进研究奠定了关键基础。研究结论显示,河南考古遗址始终以洛阳—郑州为双核形成层级化集聚格局,核密度上三级及以上核心区集中于此,涵盖二里头、郑州商城等重磅遗址,实证了早期都邑的聚集效应;聚类分析则揭示出中部和西北部的大规模聚集区,安阳、新郑、南阳等次级节点形成互动网络,不同阶段发掘重点的动态变迁进一步勾勒出文明的连续性与多元性。未来,郑州北部双槐树遗址的持续探索有望重塑文明起源叙事,LiDAR、多光谱等科技手段的应用将深化研究精度,而南阳、周口等新兴潜力区的发掘或填补区域互动空白,同时需平衡考古研究与发展,让文明遗产在当代焕发新价值,为黄河流域文明阐释提供更丰富的实证支撑。(作者:李江苏,河南大学黄河文明与可持续发展研究中心教授,生态与可持续发展研究所所长)举报/反馈

图2 1984—2018年河南省考古遗址DBSCAN聚类结果分阶段来看,1984—1990年,各聚类规模不大。聚类2有54个聚类点,分布在洛阳北部,向北和东向济源、郑州扩展,偃师商城的宫城基址和青铜作坊遗存发掘,为早期商代都城制度研究提供了关键证据;郑州东南部小双桥遗址的商代祭祀坑群出土的朱书陶文与青铜器窖藏,实证了商王畿内祭祀体系;聚类1含31个聚类点,在平顶山北部、许昌西部和郑州东南部等地;聚类3有21个聚类点,集聚在安阳中部和鹤壁北部,安阳中部洹北商城发现的夯土城墙与宫殿基址填补了商代中期都城空白,其“四合院式”建筑布局反映早期城市规划理念。1991—2000年,聚类1规模最大,含111个聚类点,洛阳北部北窑西周铸铜遗址的发现,为研究西周青铜铸造工艺提供了珍贵资料,揭示了周王室青铜生产的规模化与标准化;聚类2、4分别有25个和52个聚类点,在郑州北部和南部,有发展为较大聚类的可能,新郑裴李岗遗址的系统发掘,揭示了新石器时2001—2010年,聚类3规模最大,有122个聚类点,以洛阳东北部为核心;聚类1含89个聚类点,郑州的聚类形成规模,以郑州北部为核心向新乡扩展,成为仅次于洛阳的聚类;聚类2有20个聚类点,对安阳殷墟的发掘投入减少。2011—2018年,洛阳和郑州聚类规模进一步缩小。聚类3规模最大,含142个聚类点,以洛阳东北部为中心向西南部扩展,表明洛阳考古发掘重心向西南部移动,洛阳东部的隋唐大运河遗址(含嘉仓段)和西南部的宜阳韩城遗址,从水运交通和军事工业角度展现了洛阳的独特地位;聚类1有122个聚类点,规模扩大且扩展趋势明显;聚类2和4规模相当,各有20个和11个聚类点,聚类2在南阳西南部,由上一阶段噪声点发展而来,聚类4在周口市西南部,南阳盆地的下寨遗址和周口时庄遗址的发现为研究江汉与中原地区文明进程提供重要线索,下寨遗址的高等级墓葬和玉石器作坊揭示了屈家岭文化的权力结构和南北文化交流,时庄遗址的粮仓群为早期国家资源管理提供实证。三、总结与展望通过核密度分析和DBSCAN聚类分析,系统梳理了1984—2018年河南省考古发掘的时空特征,其意义在于为理解中原文明的起源、发展脉络及区域互动提供了扎实的空间实证,不仅深化了对夏商周至隋唐核心文明进程的认知,也为黄河流域多元一体文明演进研究奠定了关键基础。研究结论显示,河南考古遗址始终以洛阳—郑州为双核形成层级化集聚格局,核密度上三级及以上核心区集中于此,涵盖二里头、郑州商城等重磅遗址,实证了早期都邑的聚集效应;聚类分析则揭示出中部和西北部的大规模聚集区,安阳、新郑、南阳等次级节点形成互动网络,不同阶段发掘重点的动态变迁进一步勾勒出文明的连续性与多元性。未来,郑州北部双槐树遗址的持续探索有望重塑文明起源叙事,LiDAR、多光谱等科技手段的应用将深化研究精度,而南阳、周口等新兴潜力区的发掘或填补区域互动空白,同时需平衡考古研究与发展,让文明遗产在当代焕发新价值,为黄河流域文明阐释提供更丰富的实证支撑。(作者:李江苏,河南大学黄河文明与可持续发展研究中心教授,生态与可持续发展研究所所长)举报/反馈

广瑞网提示:文章来自网络,不代表本站观点。

相关文章

沪深京指数

热点资讯